|

|

|

據韓媒日前報道,LGD(LG Display)計劃評估無FMM面板技術,即不使用精細金屬掩模版(Fine Metal Mask, FMM),而是通過半導體光刻工藝生產OLED面板。與傳統FMM技術不同,這項技術是將有機材料沈積後,通過光刻設備完成OLED圖案化制程。

據悉,目前,由於廣州生產成本較低,LGD大部分TV OLED面板都在廣州生產,而坡州廠大尺寸TV產線E4稼動率低,LGD因此計劃在E4產線上測試無FMM技術。

報道稱,該產線現已安裝CVD(化學氣相沈積)設備,能夠采用類似eLEAP的技術制造OLED,再通過TFT(薄膜晶體管)及薄膜封裝工藝制成成品面板。此外,LGD預計還將安裝額外的研究設備,不過,其現階段並沒有打算投入大量資金,以規模量產該技術。

LGD主攻WOLED,無FMM OLED或形成互補

在OLED技術路徑上,LGD主要發展WOLED(White OLED)、POLED(Plastic OLED)兩大路線,分別面向大尺寸與中小尺寸應用市場。

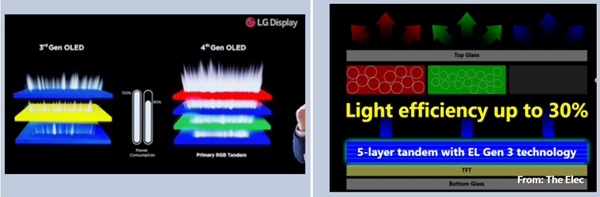

大尺寸WOLED:有別於FMM-RGB技術,WOLED是通過蒸鍍白光OLED材料,再通過上層的彩色濾光膜(Color Filter)來實現全彩顯示,繞開了FMM在大尺寸應用上的難題。近年來,LGD 通過引入“META Technology”(包含微透鏡陣列和亮度增強算法),不斷提升WOLED面板的亮度、視角和能效。到目前為止,LGD仍是全球唯一量產大尺寸WOLED電視面板的廠商。

來源:LGD

中小尺寸POLED:POLED(塑性有機屏)主要用於智能手機、智能手表、車載顯示和高端筆記本電腦等。該技術采用的是傳統FMM技術,與三星顯示直接競爭。LGD也在該領域不斷創新,如開發了更耐用、更適合折疊設備的Tandem(雙層堆疊)OLED 技術。

此外,LGD還在透明OLED等前沿領域持續投入,其產品已應用於商業展示、交通等多個場景。

而當下LGD評估無FMM技術,就TrendForce集邦咨詢觀察,一方面是希望嘗試是否能盡可能以最小改動設備的方式,探索將WOLED產線改造為無FMM RGB OLED產線的可能性,提升其產線利用率,並擴大其產線的未來潛在發展空間。

以JDI過去發展eLEAP技術時投入開發的尺寸產品來看,包含了頭戴裝置面板,穿戴手表用面板,筆記本面板以及大型車用面板,印證了無FMM技術在理論上PPI限制被打開之下,有機會涵蓋全尺寸應用,甚至有機會滿足頭戴裝置面板的超高PPI規格。

對於LGD而言,無FMM技術可能會與其成熟的WOLED技術形成互補關系,LGD也能借此完善對各尺寸面板的布局。其中,WOLED將繼續鞏固其在中大尺寸電視與顯示器市場的優勢,而無FMM技術則有可能在POLED的基礎上,成為LGD攻入筆記本、車載顯示、醫療專業顯示甚至更小尺寸產品等新高地的利器。

FMM逼近“天花板”,無FMM期待值上升

據了解,在主流中小尺寸OLED面板制造中,如何將微小的有機發光材料精準地沈積到基板上指定的位置,是決定屏幕分辨率、色彩準確度和良率的關鍵,而FMM是OLED蒸鍍工藝中的消耗性核心零部件,其主要作用是在OLED生產過程中沈積RGB有機物質並形成像素。

FMM是具有微米級小孔的極薄金屬板,隨著分辨率增高、像素數增多,金屬掩模版上的小孔就越精細越密集,一張金屬掩模板上約有2000萬個孔,工藝難度較大。並且,RGB每種顏色的子像素都需要使用不同的FMM,重覆進行蒸鍍過程。

隨著尺寸及需求升級,FMM技術逐漸逼近物理極限,出現精度限制大、材料利用率較低等一系列問題,進而影響OLED顯示器的像素密度、亮度和壽命表現,具體挑戰如下:

分辨率極限:由於FMM本身需要一定的厚度和框架支撐,限制了孔徑的精細度和排列密度,OLED像素密度難以突破1000 PPI的天花板,而這對於要求超高分辨率的AR/VR等設備來說,便是一大障礙。

“遮蔽效應”與材料浪費:FMM的金屬框架會遮擋部分蒸鍍區域,導致開口率(Aperture Ratio,有效發光面積)受限,影響屏幕亮度和能效。同時,大量有機材料會附著在掩模版上而非基板上,造成材料浪費和成本增加。

大尺寸制造難題:隨著面板尺寸增大,FMM會因重力而產生下垂、變形等問題,導致蒸鍍圖案錯位,良率顯著下降。鑒於此,FMM技術目前主要用於中小尺寸面板,大尺寸電視面板目前多采用WOLED技術以及類似的QD-OLED技術。

生產周期與成本:FMM的設計和制造過程覆雜且昂貴,尤其對於定制化、異形屏等產品,FMM的開模成本高、周期長。

據TrendForce集邦咨詢分析,蒸鍍技術在從6代往8.6代升級過程中,FMM開發難度陡增,色偏問題與蒸鍍均勻性成為技術難點。Tandem(雙層堆疊)技術雖可提高產品壽命,但由於其重覆的制作過程,將導致良率面臨挑戰,進而影響成本。

在此背景下,基於半導體光刻技術的無FMM技術逐漸獲得市場的關注和期待。該技術的核心思路是不再依賴物理的“面具”進行遮擋,而是先將有機發光材料大面積沈積在基板上,然後利用光刻工藝,通過曝光、顯影等化學方式,對有機材料層進行“雕刻”,最後形成所需的RGB子像素圖案,主要優勢如下:

高分辨率:由於光刻技術能夠實現遠超FMM的精度,理論上可以將像素密度提升至數千甚至上萬 PPI;

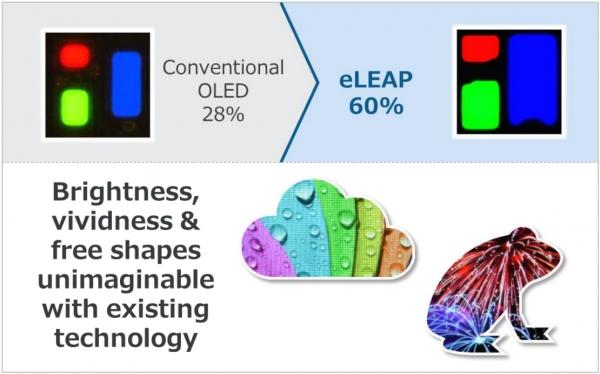

高開口率:因不需要FMM作為遮擋,開口率可大幅提高(如:JDI宣稱其eLEAP技術開口率可達60%以上,是傳統FMM的兩倍),這意味著在同等亮度下,驅動電流更小,有利於延長OLED的使用壽命,改善“燒屏”問題;或者在同等壽命下,可實現更高的峰值亮度。

大尺寸和自由形態:光刻工藝不受設備與相關零部件等尺寸的限制,為制造更大尺寸、任意形狀的 OLED面板提供了可能。

降本增效:盡管初期設備投資較高,但長遠來看,該技術能顯著減少有機材料的浪費,並且省去了FMM的設計、制造和清潔成本,有望降低整體生產成本。

雖然這項技術尚未得到驗證,業界認為其在OLED利基面板領域具備發展潛力,如IT或車載顯示等中尺寸面板適合先進技術的小規模量產,未來可望成為無FMM OLED技術的主要應用領域。

目前,無FMM技術已吸引中日韓頭部面板廠商的青睞,如日本顯示JDI、中國維信諾、韓國三星顯示(SDC)等均在積極展開相關布局,若傳言屬實,則說明LGD也切入了這一賽道。

無FMM技術競爭格局初步形成,新一輪群雄逐鹿開啟

JDI:JDI是首家入局無FMM技術的企業,其於2022年5月發布eLEAP 技術,與當時索尼基於白光加彩膜的W OLED相比,eLEAP技術生產的OLED顯示器開口率(透光區域與全部區域的比例)可達到60%。

圖片來源:JDI

2022年,eLEAP開始樣品出貨;2023年4月,JDI響應客戶需求,開發了14英寸筆記本產品,其亮度峰值可達1600 nits,是JDI以往OLED產品的3倍。JDI表示,若eLEAP采用串聯結構,亮度可達3000nits以上。同年10月,JDI開始試產eLEAP技術,並於2024年4月取得重要突破——良率超過60%,攻克了量產道路上的主要難題。

技術突破之外,JDI積極聯合其他廠商,推動eLEAP技術的商業化。

2024年底,JDI與群創及其子公司CarUX共同成立eLEAP策略聯盟,推廣32吋OLED整合型車載顯示器。據悉,其新一代OLED“eLEAP”顯示技術與市場現有OLED顯示器相比,亮度提高1倍、壽命延長3倍。

然而,JDI在2025年2月宣布因長期受財務壓力影響,將收斂旗下生產工廠,並將放棄自行生產eLEAP此技術,改為尋求與其他策略合作夥伴共同進行開發,並交由策略夥伴生產的方式,因此eLEAP技術未來能否存續,仍尚待觀察。

維信諾:繼JDI之後,維信諾於2023年5月發布無FMM技術——ViP(Visionox intelligent Pixelization)維信諾智能像素化技術。

該技術通過半導體光刻工藝實現像素圖案化制備,擁有更高的開口率與更低的電壓降(IR Drop),以獨立像素為主要特點,能夠有效抑制暗點擴大現象(Growing Dark Spot,GDS)。同時,支持多種像素排列,可使AMOLED開口率從傳統的29%增加至69%,也可使像素密度提升至1700 PPI以上;同時,配合維信諾Tandem疊層器件,器件壽命與亮度分別是FMM AMOLED的6倍、4倍。

來源:維信諾

2023年12月,維信諾成功點亮ViP AMOLED量產項目首片模組,標志著ViP技術量產工藝全線跑通,向量產邁進一大步。2024年9月,維信諾G8.6代AMOLED新產線開工(由其合資公司合肥國顯主導),預計同時導入FMM與ViP技術,鎖定中大尺寸市場,產品覆蓋平板、筆電、車載顯示等應用領域。

知識產權方面,維信諾在ViP技術布局上已覆蓋十余個技術領域,累計布局專利500余件,圍繞像素定義層、隔斷結構、獨立封裝、輔助陰極等關鍵要素領域進行了全面的技術布局,形成多個自主知識產權技術組合。

三星顯示:三星顯示(SDC)也於2023年開始探索新的OLED面板生產工藝。2024年6月,據韓媒報道,三星顯示向美國企業Orthogonal購買了5項無 FMM OLED領域的美國專利,包含“有機電子器件的光刻圖案化”專利、“具有更大孔徑比的彩色OLED顯示器”專利等。

在此基礎上,三星顯示被傳已向應用材料公司(Applied Materials)采購了非 FMM 蒸鍍設備,將在其研發產線進行評估,這表明三星正在為未來的技術叠代做準備。

三星顯示在OLED技術路線上重點布局量子點技術,與WOLED不同,QD-OLED技術是通過藍色OLED光源激發紅色與綠色量子點層,直接生成RGB三原色,無需依賴白色子像素,色彩純度與亮度更佳。

TCL華星:印刷OLED技術(IJP)亦是一種創新的無FMM技術,該技術是將RGB發光材料作為噴墨材料,通過噴嘴將墨滴噴射到基板上的指定位置直接圖案化,制程簡化、材料利用率高,可減少材料損耗30%,也不受大尺寸FMM的限制。

目前,TCL華星光電是唯一布局印刷OLED技術的面板廠,主要面向中尺寸應用。其t5產線已於去年底試產21.6英寸4K醫療顯示器。在此基礎上,TCL華星計劃以季度為單位,推進印刷OLED消費類產品的量產。在今年SID顯示周上,TCL華星已展示了覆蓋6.5吋手機顯示到65吋電視顯示的印刷OLED產品全家桶。

綜合來看,維信諾當前在無FMM技術領域進展較快,從技術與產能兩方面積極推進。若關於三星顯示與LGD的報道為真,考慮到OLED被視為韓國國家層面的戰略方向,未來三星顯示及LGD亦可能會加快推進相關工作。

顯而易見的是,無FMM技術初步競爭格局已然形成,中日韓之間新一輪較量開始了。

中尺寸突圍,無FMM技術玩家擁抱更大的舞台

現階段,在所有新型顯示技術中,OLED的競爭現狀是:小尺寸遙遙領先,中尺寸突圍在望,大尺寸緩慢前行,換言之,中尺寸是眼下OLED有機會爆發潛力的領域。

在小尺寸領域,OLED已經坐穩智能手機的王座。根據TrendForce集邦咨詢《AMOLED產業鏈報告》、《AMOLED市場與技術趨勢報告》數據顯示,2025年OLED在智能手機領域的滲透率已達61%。另外,Apple掀起了新一輪大世代OLED產線投資熱潮,預計將帶動更多IT品牌產品導入OLED面板。

在筆記本電腦(NB)及桌上顯示器(MNT)等中尺寸領域,OLED處於起步階段,主要面臨壽命與成本的挑戰。不過,與大尺寸的現狀(受制於成本與產能,成長緩慢)有所不同,隨著消費者對高階顯示效果的需求不斷提高,含NB、MNT、Pad及車載顯示在內的中尺寸應用領域已成為當下的必爭之地。

在這一輪競爭中,產業鏈廠商也逐步在材料與成本上取得突破。

材料:藍光材料升級、發光材料老化機制優化

據TrendForce集邦咨詢調研,藍色磷光材料正在加速商用化,TADF敏化技術與高色域材料的組合開發也逐步完善,不僅保留了TADF 100%內量子效率的優勢,同時還彌補了傳統熒光材料在發光效率上的不足,使得效能與穩定性獲得顯著提升。此外,隨著越來越多研究的發布,發光材料的老化機制逐漸清晰。

成本:國內廠商材料突破,加快成本優化的腳步

國內廠商在UTG、FMM等OLED關鍵技術材料上取得突破,如UTG已經打破蕭特壟斷的局面,開發出30μm甚至更薄的母片供加工,FMM目前已進入G6產線的量產及驗證,這些都將有助於改善成本。

基於材料突破與成本優化,OLED逐漸朝向折疊筆記本電腦、車載顯示等中尺寸領域延伸,不過,亮度競賽與成本博弈仍然是市場競爭的核心變量。

另外,中尺寸領域正處於技術創新與成本控制的關鍵時期,除了高世代產線、新型蒸鍍技術之外,無FMM技術的加快發展也將有助於提升OLED的產品性能、控制成本,助力推動OLED打開中尺寸應用市場。

根據TrendForce集邦咨詢數據顯示,2025年,OLED在筆電市場的滲透率已達4.5%,呈現穩定增長;同時,預估2025年OLED顯示器出貨量年增達83%,整體顯示器市場的滲透率將上升至2%,到2028年有機會挑戰5%。

而OLED市場規模的擴大,也意味著無FMM技術擁有了更大的舞台,布局無FMM技術的廠商有望借此推動技術的落地與商業化,進而轉化為業績增長動能。

結語

無論LGD是否會大規模投資布局無FMM OLED技術,該技術正持續受到關注,前景是明朗的,但其目前仍處於初期發展階段,距離量產還需攻關相關難題。據TrendForce集邦咨詢分析,以維信諾ViP技術為例,由於需要多次掩膜和刻蝕,該技術制程的覆雜性對良率提出了挑戰。至於印刷OLED技術,其成熟之後有望應用於更高世代產線,但噴墨精度與材料均勻性仍需進一步突破。(文:LEDinside 陳佳純)